Spuren auf Papier

- Genre:

- Herausgeber:Playing History

- Plattform:Browser

- Erscheinungsdatum:Januar 2022

- USK:nicht geprüft

- spielbar:

Bislang scheuten sich (Serious) Games meist vor der expliziten Thematisierung nationalsozialistischer Verbrechen, wie den Krankenmorden. Wenn diese einen Platz in der Handlung von Spielen erhielten, wurden sie meist nur am Rande erwähnt. So wird beispielsweise im Epilog des Zweiter-Weltkriegs-Shooters „Call of Duty: World War II“ (2017) auf die Situation in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern angespielt. Der Fokus liegt hierbei auf den Schicksalen von US-Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft. Der Holocaust bleibt hingegen unerwähnt. Serious Games wie Through the Darkest of Times (2019) beschritten hier neue Wege, denen auch „Spuren auf Papier“ folgt.

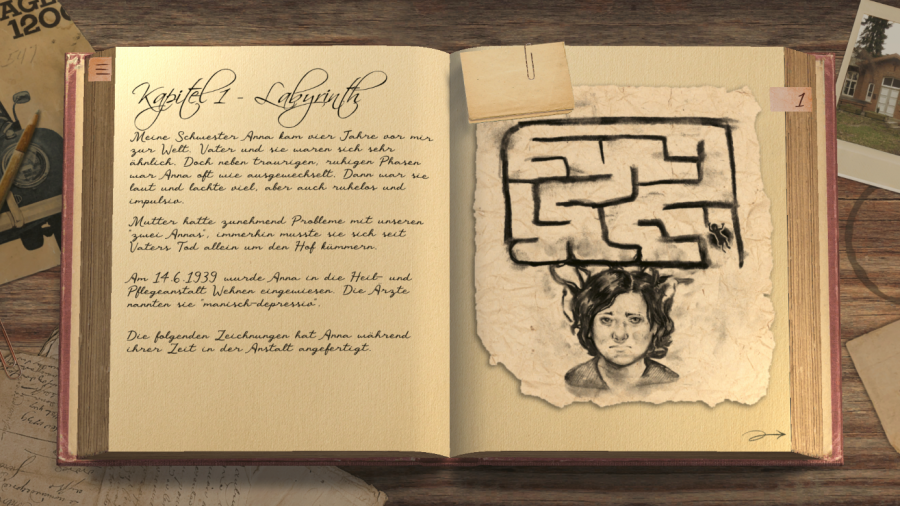

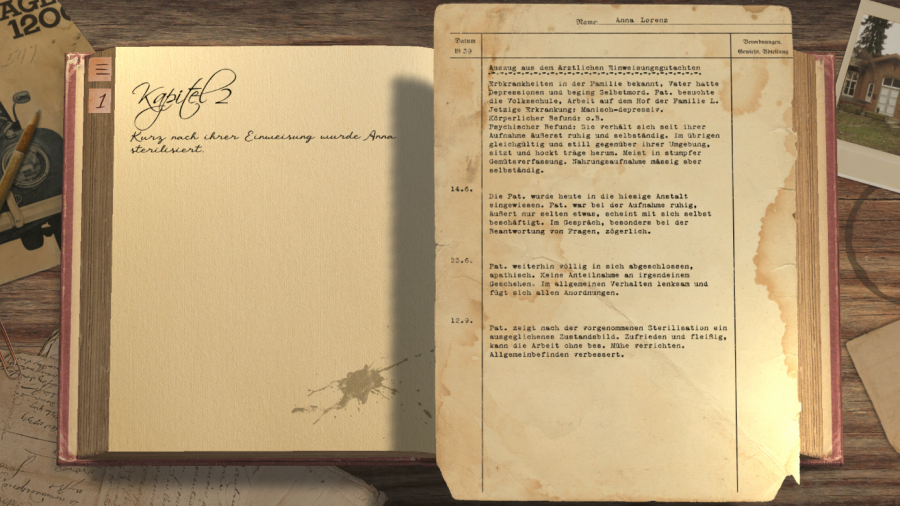

Das Spiel beginnt mit einem Prolog, in dessen Rahmen die Hintergrundgeschichte der Familie Lorenz skizziert wird. Der Vater Helmut Lorenz war Soldat im Ersten Weltkrieg. In Folge der traumatischen Erlebnisse im Krieg litt er an einer Depression, weshalb er eine Kriegsrente erhielt. Diese wurde durch die Nationalsozialisten 1936 aberkannt und seine Depression als Erbkrankheit eingestuft – ein Schicksal, das zahlreiche (reale) Kriegsveteranen traf, wurden doch ihre Kriegstraumata ab 1933 nicht weiter anerkannt und sie selbst häufig als Simulanten diskreditiert. Finanziell vor einer unsicheren Zukunft stehend, nahm sich der Vater im selben Jahr das Leben. Anna wurde 1939 als „manisch-depressiv“ eingestuft und in die Heil- und Pflegeanstalt Wehnen eingewiesen. Diese Vorgeschichte bildet die Grundlage der Handlung, in deren Rahmen Anna zu harter Arbeit auf dem Anstaltsgelände gezwungen wird, sie zwangssterilisiert wird und schlussendlich unterernährt und von einer Tuberkulose geschwächt 1943 stirbt.

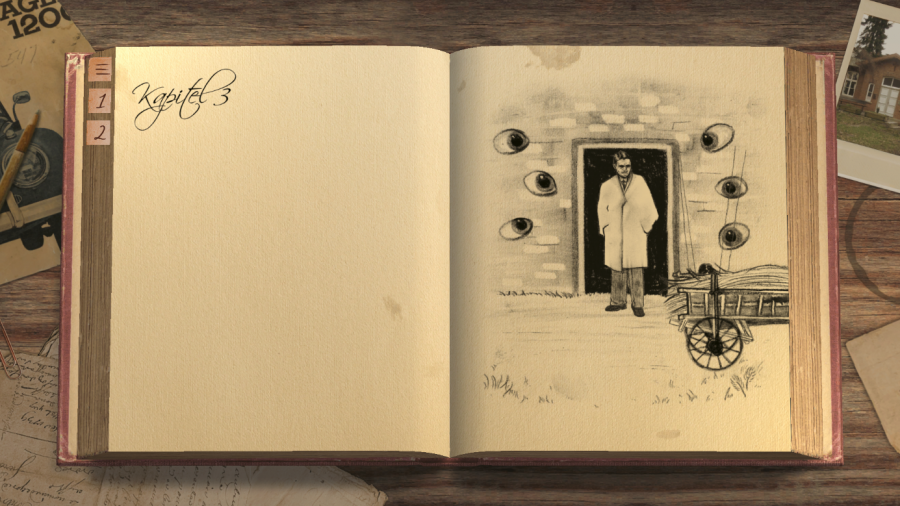

Spielmechanik

Die Handlung wird durch Bewegungen, Klicken und Drag and Drop mit der Maus vorangetrieben. Das minimalistische Spielprinzip erinnert an ein analoges Buch mit Klappen. So werden erst durch das Verschieben einzelner Bildelemente weitere Personen oder Gegenstände sichtbar. Zum Fortschreiten innerhalb der Erzählung müssen kleinere Bildrätsel gelöst werden, die meist simpel gehalten sind. Bei den Bildrätseln handelt es sich um Zeichnungen der fiktiven Figur Anna. Aufgrund dessen erschließen sich deren Inhalt und Darstellung nicht immer beim ersten Betrachten. Auch fehlen Hinweise oder eine Einordnung der Abbildungen. Daher können die Illustrationen teilweise verstörend wirken.

Die Atmosphäre wird neben den interaktiven Spielelementen durch die melancholische Hintergrundmusik und die hierzu passende Sprecherinnenstimme getragen. Daneben stechen die fiktiven Dokumente hervor, die in jedes Kapitel integriert sind und auf realen Quellen basieren. So lassen sich neben Auszügen aus Annas Krankenakte auch Briefe und Amtsschreiben finden. Diese werden durch reale Quellen und Statistiken ergänzt. Dadurch werden sowohl die Hintergründe der NS-Verbrechen fassbar, als auch deren Vollstreckung mit Hilfe der fiktiven Einzelerzählung lebendig.

Pädagogische Beurteilung:

Die Darstellung eines, wenn auch fiktiven, Einzelschicksals einer jungen Betroffenen (Anna war zum Zeitpunkt ihres Todes 23 Jahre alt) und die akustischen Reize verstärken einerseits die Empathie der Spielenden, fordern jedoch andererseits emotionale Reaktionen geradezu heraus. Besonders das Kapitel 8 mit der Überschrift „Isolation“ wird die Spielenden tief berührt zurücklassen, baut sich doch durch die Erzählstruktur eine zunehmend stärkere Bindung zu Anna auf. Auch deswegen ist das Spielen erst ab einem Alter von 15 Jahren empfehlenswert. Dies entspricht auch der Empfehlung des Entwicklungsstudios, das ein Spielen ab der neunten Klassenstufe empfiehlt. Somit deckt sich die Altersempfehlung mit den in den schulischen Rahmenlehrplänen der neunten Klasse zugeordneten Inhalten (Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg).Wegen der Schwere des Themas und dem emotionalen Sog des Spiels sind jedoch eine pädagogische Betreuung während des Spielens und eine Einordnung der gezeigten Inhalte erforderlich. Die Einordnung der im Spiel gezeigten Inhalte muss hierbei nicht allein von der Lehrkraft übernommen werden. Vielmehr bietet Playing History zusätzlich zu dem Spiel ein gedrucktes Begleitheft an, das auf der Unternehmenswebsite erworben werden kann. Darin sind auf 40 Seiten die im Spiel gezeigten Dokumente mit entsprechenden inhaltlichen Einordnungen zu finden. Mit Hilfe des Begleitheftes wird es Lehrkräften erleichtert, die im Spiel gezeigten Dokumente bezüglich ihrer Authentizität einzuordnen. Zudem lassen sich weitere Kontextualisierungen und Verweise auf Fachliteratur finden. Allerdings wäre es vorteilhaft gewesen, das Begleitheft mit Interpretationen zu Annas Zeichnungen zu ergänzen, sind diese doch teilweise schwer deutbar.

Das Spiel leistet dabei nicht nur eine Vermittlung historischer Inhalte. Vielmehr sollen auch Werte vermittelt werden. So schließt das Spiel mit einem Appell an die gegenwärtigen Generationen: „Die Schwachen und Kranken zu schützen ist die Würde der Gesunden.“ Mit Hilfe von aktuellen Zeitungsschlagzeilen, die auf fremdenfeindliche politische Aussagen und Gewalttaten durch Rechtsextremisten verweisen, wird auf die stetige Gefahr von Ausgrenzung und Diskriminierung hingewiesen. Auf diesem Weg schlägt das Spiel einen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und bietet somit, besonders für fortgeschrittene Klassenstufen, die Grundlage für politische Diskussionen.

Anwendungsbeispiel für den Schulunterricht

Das Spiel kann als Ergänzung zur Vermittlung der Krankenmorde innerhalb einer Unterrichtsstunde verwendet werden. Dabei kann als Aufgabe ein einzelnes Kapitel in Partnerarbeit oder in einer kleinen Gruppe gespielt werden. Hierzu können zu den Sequenzen und den dazugehörigen Dokumenten entsprechende Aufgabenstellungen erstellt werden. Hierdurch ist es möglich, nicht nur die Medienkompetenz der Klasse zu schulen, sondern auch die quellenkritischen Analysefähigkeiten zu stärken. Das Spiel ermöglicht ein individuell gestaltbares Arbeitstempo. Nachteilig wirkt sich allerdings die stringente Erzählstruktur des Spiels aus: Ein Einstieg mit einem späteren Kapitel ist sowohl auf inhaltlicher als auch auf technischer Ebene schwierig umzusetzen, gibt es doch keine Möglichkeit, Spielstände zu speichern. Zudem könnte unter einem verspäteten Einstieg das Verständnis der Handlung leiden. Daher empfehlen sich vor allem der Prolog und die ersten beiden Kapitel für den Einsatz im Unterricht.

Fazit:

Dem Rätselspiel „Spuren auf Papier“ gelingt es, die schwierige Thematik der NS-Krankenmorde gleichzeitig sensibel, inhaltlich gehaltvoll und dennoch künstlerisch anspruchsvoll aufzubereiten. Ergänzt durch Vorwissen oder einen Besuch einer Gedenkstätte bietet sich die Integration des Spiels in den Geschichtsunterricht ab der neuten Klasse an.

Siehe auch

Gerda: A Flame in Winter

Im dänischen Dorf Tinglev drohen die Spannungen zwischen den Nazi-Besatzern und der Bevölkerung zu eskalieren. In “Gerda: A Flame in Winter“ durchleben wir diese schwierige Zeit und treffen folgenschwere Entscheidungen.

Mission 1929 – Freiheit unter Druck

Die Weimarer Republik feiert ihren zehnten Geburtstag, doch die junge Demokratie ist in Gefahr. Wir unterstützen die fiktive Journalistin Eva Neumann bei ihrem Kampf für die Demokratie in den Jahren 1929 bis 1933.

Svoboda 1945: Liberation

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die deutsche Bevölkerung aus der Tschechoslowakei vertrieben. Knapp 60 Jahre später besuchen die Spielenden einen Ort im deutsch-tschechischen Grenzgebiet und gewinnen nach und nach Einblicke in seine Geschichte.

Train To Sachsenhausen

Gerade noch freuen wir uns auf das Studentenleben in Prag, da verändert die Besetzung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland alles. Wegschauen oder Widerstand – in Train to Sachsenhausen haben wir die Wahl.

Warsaw

In diesem Taktik-Rollenspiel bekämpfen wir die deutsche Nazi-Herrschaft in Warschau. Mit rundenbasierten Kämpfen werden wir Teil des Aufstandes der polnischen Heimatarmee, wohlwissend, dass das Aufbegehren in einer Niederlage enden wird.

Evil Democracy 1932

In dieser in den 1930er Jahren spielenden Politik-Simulation führen wir mit einer selbstgestalteten Partei Wahlkampf und schmieden Koalitionen, um schließlich den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu verhindern.